Quali politiche industriali per lo sviluppo locale?

(relazione di Artimino, settembre 1992)

L'Agenzia per lo sviluppo economico

(1989)

Industrial districts and real services (Preliminary note)

(Relazione tenuta negli Stati Uniti, 1988)

Lezioni di economia industriale 1995-1996

Le lezioni furono registrate e trascritte dagli studenti e conservate da Sebastiano Brusco in vista della pubblicazione di un manuale di economia industriale. Grazie a Rossano Cappi sono state recuperate gran parte delle registrazioni originali, delle quali è stata predisposta una versione digitale. Il progetto di pubblicazione on line delle lezioni, a cura di Margherita Russo, prevede la revisione delle trascrizioni e l'integrazione dei testi con gli altri materiali presentati a lezione.

Small Firms and Industrial Districts

Subito dopo la pubblicazione nel 1989, Sebastiano Brusco chiese a Tim Keates di tradurre in inglese il libro "Piccole imprese e distretti industriali" (Rosenberg&Sellier, Torino). Quella traduzione, rivista da Brusco, ha circolato solo tra pochi amici.

E' in preparazione la pubblicazione della trduzione nella collana DEMB - Working papere Series

(Contributo di Sebastiano Brusco alla discussione del Dipartimento di Economia Politica, Novembre 1991)

1

C'è una premessa da fare, ed è quasi ovvia: che ogni proposta di rifondazione o di modifica della facoltà, chiunque la faccia, finisce inevitabilmente per proporre la generalizzazione di una esperienza personale, o almeno di ciò che chi parla ha desiderato e tentato di realizzare nel corso del suo lavoro. Così accade nel documento di Michele Grillo, e così anche in questo.

2

Non ho le idee molto chiare. La proposta che presento alla discussione non cerca semplicemente il placet dei membri del dipartimento. Cerca invece aiuto; per poter essere definita più precisamente, per essere disegnata in modo meno impreciso di quanto io non riesca a fare; in definitiva per essere articolata in modo realizzabile.

3

Il primo passo è il tentativo di definire un modo di fare ricerca e di far didattica che chiamo Pippo; nella tradizione degli informatici, che chiamano in questo modo un file il cui contenuto è funzionale soltanto ad esperimenti su un nuovo pacchetto, il cui contenuto è non ben definito, utile ad esperimenti e a operazioni da definire man mano. Pippo è, prima di tutto, economia applicata, che si preoccupa di essere rilevante, nel senso che affronta problemi importanti, sui quali tutti noi sentiamo il bisogno di avere risposte e notizie più precise di quelle di cui disponiamo. È una ricerca sulla distribuzione del reddito, o sulla evasione fiscale. È un tentativo di capire quali siano i rapporti di subfornitura; iugulatorii, da parte del committente, o di sollecitazione al progresso tecnico e di consapevolezza che nel lungo periodo la propria produttività - quella della grande impresa committente - dipende anche dalla tecnologia usata dai subfornitori. È uno studio che cerca di accertare se il moratorium sia una esigenza dei giovani in cerca di prima occupazione o il risultato del comportamento degli imprenditori rispetto ai giovani che non hanno mai lavorato. È la ricerca di Hall e Hitch sul modo in cui le imprese fissano i prezzi. È, ancora, la ricerca del gruppo di Freeman su chi sono gli autori dell'innovazione. È la ricerca del gruppo del MIT sui tempi di progettazione delle nuove auto. È uno studio sui finanziamenti all'università e agli studenti universitari nei paesi membri della comunità europea. È la consapevolezza di quali sono le difficoltà connesse con la rilevazione trimestrale delle forze di lavoro, e degli straordinari livelli di incertezza che segnano quei dati. È l'analisi di chi compra chi, in ambito europeo, tra le imprese medie e grandi. È, anche, il tentativo di perseguire un equilibrio molto difficile, e spesso poco redditizio in termini accademici: quello tra l'impegno posto nell'accertare e nel migliorare la qualità dei dati e quello posto nella elaborazione statistica dei dati medesimi.

Sia ben chiaro: non penso che possa essere utile semplicemente "ascoltare" i fatti: so bene che i fatti, senza una teoria che li interpreti e che addirittura aiuti a definirli ed identificarli, non esistono. Ma resta vero che c'è differenza tra occuparsi di esistenza ed unicità dell'equilibrio in un contesto di equilibrio economico generale ed occuparsi di queste cose.

4

Io credo che a Pippo debba essere dato grande rilievo, nella nostra Facoltà. Le implicazioni, in termini di organizzazione della ricerca" di acquisizione di competenze al dipartimento, e di didattica, sono molteplici.

5

In termini di ricerca è immediatamente evidente che lavorare in questa prospettiva significa programmare e realizzare ricerche molto costose ed impegnative. La mia esperienza, tuttavia, mi suggerisce che, se si mette in movimento la macchina giusta, con circa 160 milioni è possibile intervistare, in Emilia, 4800 soggetti, che sono tanti quanti richiesti dal campione trimestrale delle forze di lavoro. Il punto è il seguente: è forse possibile - ed io credo sia assai utile - indurre nei membri del dipartimento la convinzione che rilevazioni importanti sono possibili, a condizione che ci si metta d'accordo su ragionevoli criteri di rotazione tra i gruppi, che il progetto sia preparato con cura e discusso in dipartimento. che vari mèmbri del dipartimento siano interessati e coinvolti. Sarebbe possibile, per esempio, organizzare una struttura locale che consentisse di raddoppiare i finanziamenti ottenuti dal CNR o dal Ministero; chi tira su 100 milioni dal ministero per una indagine potrebbe contare su altri 100 milioni da parte degli Enti locali di Modena. Tutto il dipartimento, anno per anno, potrebbe impegnarsi per ottenere il finanziamento ad una singola ricerca, e Modena potrebbe caratterizzarsi come il luogo in cui - purché ci sia il dovuto impegno, ed il progetto sia discusso in dipartimento, così da verificare l'affidabilità del gruppo coinvolto e la rilevanza del problema - le "grandi" ricerche sono possibili. Grandi ricerche che appunto coinvolgano un intero gruppo di ricercatori, che durino un paio d'anni o forse di più, e che producano un database sul quale ciascuno può trovare uno spazio di elaborazione personale.

6

Le conseguenze sulla didattica sarebbero, anche esse, assai importanti. Per incominciare, potrebbe essere incentivata la pratica di affidare agli studenti la stesura di "tesine": non tesine da discutere in sede di esame, ma tesine da discutere col docente durante il corso, cosi che i suggerimenti e le indicazioni del docente possano essere utilizzate per la stesura della tesina successiva. Ancora, io credo che non sia impossibile, nel corso di laurea in Economia Politica, introdurre la pratica di discussione dei case studies così diffusa in Economa Aziendale. Si potrebbe discutere una serie di voci del bilancio della USL, per valutare i guai derivanti dalla mancanza di una contabilità industriale; potrebbero essere analizzate le dichiarazioni dei redditi di un gruppo di artigiani, per valutare quanto sia diversa la capacità di evasione di gruppi di artigiani diversi; si potrebbero usare gruppi di studio già raccolte per questa o quella tesi invitando studenti, a leggerle in una ottica particolare: per ricostruire carriere di lavoro, o per capire con quali capitali si fondano le imprese. Non mi è chiaro quale sia la tecnica per "preparare" i case studies, come fanno i nostri colleghi dell'Aziendale, né quale sia l'impegno necessario. Ma certo vale la pena di cercare di capire qualcosa di tutti questi aspetti della didattica da noi usualmente non praticati. Forse sarebbe anche possibile affidare agli studenti, uno per uno, il compito di fare cinque o sei interviste, di trascriverle, e di commentarle in un saggio, alla luce, naturalmente, di una adeguata bibliografia loro suggerita dal docente.

7

Nella prospettiva di un potenziamento di queste attività, anche le competenze del corpo docente dovrebbero in qualche modo cambiare, Ciò che più immediatamente mi viene a mente è l'esigenza di attivare un corso di Statistica Economica, che dia la misura dei problemi che i dati disponibili propongono, ed un corso di Metodologia della ricerca, che insegni, come fare un campione, come fare un questionario come usare una rilevazione diretta per discriminare tra diverse proposte teoriche, Inoltre, se ci si muovesse in questa ottica - salvo casi davvero eccezionali, che pure ci sono, una certa frequentazione con Pippo dovrebbe diventare condizione necessaria per essere chiamati a Modena.

8

Spero sia del tutto chiaro che non vi è, in tutto quello che precede, nessuna pretesa di privilegiare i fatti sulla teoria, o l'analisi micro sull'analisi macro, o le chiacchiere con la gente sulle chiacchiere con i libri. Il punto è un altro. Secondo me noi parliamo troppo con i libri, e troppo poco con la gente. E questo è molto grave, visto che ambedue le cose sono indispensabili al nostro mestiere. Oggi, supponiamo, nel corso dei quattro o cinque anni di Economia gli studenti siano indotti a studiare 8000 pagine. Io propongo che ad essi venga proposto un programma di studio di 6000 pagine, e che 2000 pagine equivalenti vengano Investite in attività Pippo: stesura di tesine, interviste dirette ad operatori economici, rilevazione di questionari preventivamente concordati, e così via.

9

Ma quali, delle 8000 pagine attualmente insegnate, devono essere scartate? O, più in generale, come devono essere scelte le 6000 pagine da insegnare? Nel corso del tempo, due linee sembrano essersi affermate come prevalenti. Lunghini, e nel citarlo sto facendo di lui il simbolo di una convinzione assai diffusa, pensa che l'Economia Politica non possa essere altro che la storia della Economia Politica. Il MIT e la LSE, per contro, ritengono che l'Economia Politica sia ciò che è stato pubblicato, negli ultimi cinque o dieci anni, nelle più importanti riviste della corporazione. Io sono assai incline a pensare che Lunghini abbia ragione. Ma, su questo argomento specifico, a questo punto non nutro più sentimenti forti. La discussione importante, secondo me, è quella relativa alla quantità di economia applicata rilevante che viene insegnata.

1. L'enfasi

In uno scritto scientifico, tendenzialmente, non si enfatizzano né parole né frasi.

Lo scrivere in maiuscolo non è il modo giusto di enfatizzare alcunché. Anzi, non si scrive mai in maiuscolo.

Il sottolineare, o il mettere tra virgolette, non è il modo di enfatizzare.

Per tradizione dei tipografi, la sottolineatura nella scrittura a macchina equivale al corsivo nella stampa. Si possono quindi dedurre le regole d'uso della sottolineatura studiando il modo in cui un buon editore usa il corsivo. E' usanza diffusa quella di sottolineare le parole straniere (e tra queste, naturalmente, sono incluse quelle in latino).

Si mettono tra virgolette le parole il cui significato è presumibilmente ignoto al lettore: se così è, della parola, o della locuzione, che è stata scritta tra virgolette, occorre spiegare il significato. In una relazione, una parola che deve essere scritta tra virgolette, può essere usata dopo la prima volta, in occasione della quale è stata spiegata, senza virgolette.

2. I motti di spirito

La regola fondamentale è che le relazioni, i papers o la tesi di uno studente devono essere, stilisticamente, sintatticamente, lessicalmente di basso profilo. Il colore giusto è il grigio, non il giallo o il rosso.

Gli ammiccamenti, le metafore ardite, i motti di spirito sono rigorosamente riservati ai premi Nobel.

3. Chi è l'io narrante

In un paper non si usa né la prima persona singolare ("io ritengo che ..."), né il plurale maiestatis. Il verbo che regge l'esposizione, o le conclusioni o i giudizi, deve essere sempre rigorosamente impersonale ("sembra pertanto ragionevole concludere che ...", "l'opinione del tale può offrire il fianco ad alcune considerazioni critiche...", e così via).

L'impersonale io narrante ama l'understatement, e ne fa grandissimo uso.

Non dirà mai "questa tesi è sbagliata", ma "sembra quindi che molte obiezioni che sono state proposte contro questa tesi abbiano almeno un minimo di fondamento".

4. Gli articoli e i grandi economisti

Nel linguaggio del sindacato e dei partiti della sinistra (ma forse anche negli altri), le donne vengono chiamate con il nome, e gli uomini per cognome. Si dirà quindi "la Paola è in riunione", ma "Guerzoni ritorna alle nove". Niente di simile deve accadere quando si citano i grandi economisti. Se si scrive "la Penrose" o "la Luxenburg" occorre scrivere "lo Schumpeter" e "il Marx". In linea di massima è preferibile non usare mai l'articolo.

5. I numeri

Tutti i numeri piccoli si scrivono in lettere. Non si scrive mai "Ci sono 3 teorie", ma "Ci sono tre teorie". Ciascuno può fissare il proprio limite superiore dove vuole. Taluni lo fissano a venti, altri a cento. Il limite. una volta fissato, va rispettato in tutto il testo.

Si scrive "gli anni cinquanta", o "gli anni Cinquanta". Non si scrive "gli anni '50", né "gli anni 1950". E, naturalmente, in tutto il testo si scrive sempre nello stesso modo.

6. La paratassi

I periodi brevi sono migliori dei periodi lunghi. Tendenzialmente, nessun periodo deve essere più lungo di cinque righe. Questa regola può costringere a ripetizioni: ma le ripetizioni sono un male assai meno grave di quanto di solito si pensa. Spesso possono essere gradevoli.

I livelli di gerarchia che un lettore può tenere presente mentre legge sono al massimo quattro: le parti, i capitoli, i paragrafi, i sottoparagrafi. Ma tre livelli sono di gran lunga preferibili a quattro. Ciò comporta che spesso una gerarchia ipotattica viene mascherata da una paratassi di enumerazione o di classificazione: ed è questo, appunto, che bisogna fare per essere più comprensibili.

7. Quali caratteri usare nei titoli dei capitoli e dei paragrafi

Tutti i titoli dei paragrafi devono essere scritti con gli stessi caratteri. La regola vale anche per tutti i titoli dei capitoli.

Se in un paragrafo i sostantivi sono preceduti dall'articolo, l'articolo va usato in tutti i paragrafi. La regola vale anche per i capitoli.

Se il titolo di un paragrafo finisce con un punto fermo, così dev'essere di tutti i paragrafi.

8. Gli spazi bianchi tra i titoli

Qualunque titolo deve stare più vicino al testo di cui è titolo che al testo che lo precede. Questo vale per i capitoli, per i paragrafi, e, eventualmente, per i sottoparagrafi.

Di questa regola occorre tener massimo conto nella stesura dell'indice.

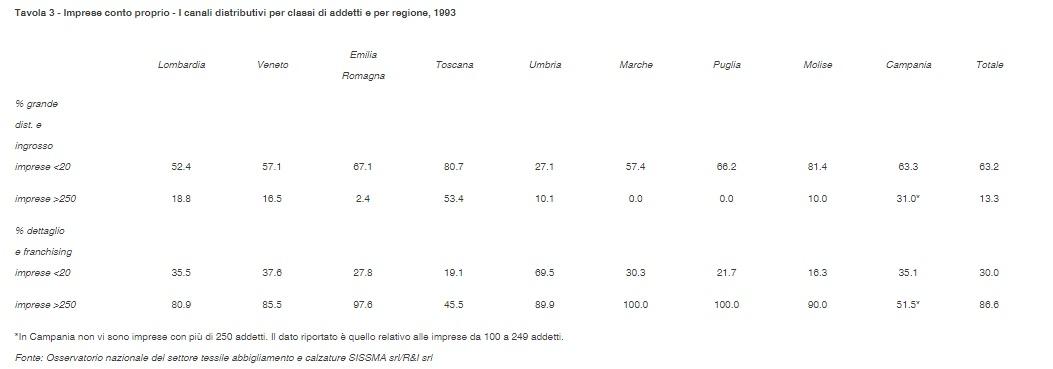

9. Le tabelle

Sono elementi essenziali di una tabella il titolo, la matrice dei numeri con i titoli delle colonne e delle righe, e la fonte. Se uno dei tre elementi manca, la tabella è sbagliata.

Per i titoli delle tabelle valgono le stesse regole di cui si è detto per i paragrafi e per i capitoli.

I caratteri usati per scrivere il titolo e la fonte devono essere uguali in tutte le tabelle.

I titoli delle tabelle, se devono essere precisi, non si limiteranno a dare una indicazione di quale sia il contenuto della tabella ma riporteranno dapprima il nome della variabile indicata nelle caselle e poi il nome delle variabili indicate nelle righe e nelle colonne. Si dirà quindi non "La natura giuridica e la dimensione delle imprese" ma "Le imprese per natura giuridica e per classe di dimensione". Se in una tabella la prima variabile citata dopo quella iniziale è la variabile riportata sulle colonne, e la seconda quella riportata sulle righe, così deve essere in tutte le altre tabelle.

10. Ancora sulle tabelle

Le tabelle pongono anche altri problemi tipografici. Una maniera di risolvere questi problemi è quella adottata nella tabella riportata qui di seguito, che è più complicata di una tabella normale.

Si possono notare una serie di punti.

Il titolo della tabella è scritto in grassetto.

Le intestazioni delle righe e delle colonne sono scritte in corsivo, mentre i numeri contenuti nella matrice sono scritti in tondo.

I fili del bordo e delle caselle interne sono singoli (cioè non doppi, né tantomeno ombreggiati) e sono il più sottile possibile.

Le eventuali note sono scritte in tondo, immediatamente a ridosso del bordo inferiore.

La fonte è scritta in corsivo, separata da un'interlinea vuota dalle note.

Si noti che la tabella è tutta scritta in corpo 10, mentre il testo in cui la tabella era riportata era scritta in corpo 12.

Si noti ancora che il titolo è definito come Titolo 2 , così che, se tutte le tabelle sono scritte di seguito, è possibile avere una lista ed un indice delle tabelle.

11. Ancora sulle tabelle

Le tabelle, quando sono più di una, pongono anche altri problemi.

Si supponga di avere delle tabelle che misurano gli abitanti dei comuni italiani distinguendoli per sesso, per dimensione dei comuni, per circoscrizione territoriale, e per altimetria dei comuni.

Se si decide di mettere la variabile sesso sulle colonne, occorrerà che le tre colonne "Maschi", "Femmine", "Totale" siano sempre nello stesso ordine. La stessa cosa vale per le modalità sulle colonne. Se la prima volta si usa la sequenza "Comuni piccoli", "Comuni medi", "Comuni grandi", anche le altre volte la sequenza deve essere la stessa. Sarebbe sgradevole avere le tre modalità che mutano di ordine da tabella a tabella.

Inoltre, se si decide di mettere la variabile sesso sulle colonne, essa va messa sulle colonne in tutte le tabelle. Avremo quindi :

Tav. 1 I cittadini italiani per sesso e per circoscrizione geografica

Tav. 2 I cittadini italiani per sesso e per dimensione dei comuni

Tav. 3 I cittadini italiani per sesso e per altitudine dei comuni

Infine, se nello stesso saggio si studiano i redditi calcolandoli per le stesse variabili, nel paragrafo successivo occorrerà ripetere la sequenza :

Tav. 1 I redditi per sesso e per circoscrizione geografica

Tav. 2 I redditi per sesso e per dimensione dei comuni

Tav. 3 I redditi per sesso e per altitudine dei comuni

Sarebbe sgradevole, anche in questo caso, seguire un ordine diverso da quello seguito nel primo paragrafo.

12. Opus citatum, confronta, pagina, passim

"Wicksell, K., op. cit., p. 12", scritto in una nota, rimanda alla pagina dodici dell'opera di Wicksell citata per ultima, dall'autore del testo, nelle note precedenti a quella considerata. Un "Wicksell, K., op. cit." può essere preceduto da un altro "Wicksell, K., op. cit.,": risalendo lungo le note dovrà però incontrarsi una citazione completa. Ed è appunto alla prima citazione completa che i due op. cit. si riferiscono.

"Confronta" si abbrevia in "cfr." e significa "E' possibile accertare che quanto è scritto nel testo corrisponde a quanto dice il tale autore se si legge una certa opera, che è quella citata, alle pagine citate".

"Pagina" si abbrevia in "p.", e "pagine" in "pp.". Usare altre abbreviazioni, come "pag.", o "pg.", o "pagg." denota grande fantasia e scarsa professionalità.

"Cfr. Wicksell, K., Valore, capitale e rendita, Milano, Isedi, 1965, passim" significa "In Valore, capitale e rendita di Knut Wicksell vi sono vari passi, qui e là per il volume, che confermano ciò che vado dicendo". Per questa ragione rimandare a Il Capitale di Marx, che ha circa tremila pagine, con l'indicazione "passim" è non solo inutile ma anche ridicolo. Al "passim" è sempre preferibile la citazione puntuale delle pagine.

13. Citazioni e convenzioni

Il modo in cui si citano le opere alle quali si fa riferimento nel testo è fissato, fondamentalmente, da convenzioni decise dalla corporazione di cui si fa parte.

E', utile, tuttavia, distinguere due problemi.

Il primo problema ha a che fare con le informazioni che devono essere contenute nella citazione. In linea di massima queste indicazioni sono le seguenti: il cognome e il nome dell'autore dell'opera citata, il titolo del volume o del saggio, il titolo della rivista che include il saggio (se si tratta di un articolo e non di un libro), il luogo di edizione, l'editore, e l'anno di pubblicazione (o il numero della rivista su cui il saggio è stato pubblicato). Il non fornire una di queste informazioni rende più difficile, al lettore, controllare la correttezza della citazione, e, in questa misura, può essere considerato un operare scorretto. Addirittura, convenzioni che non prevedano tutte queste informazioni inducono a pensare che la corporazione responsabile della convenzione preferisce favorire l'autore, che scrive citazioni più semplici, rispetto al lettore, che avrà maggiori difficoltà nel controllare la citazione. Insomma, le informazioni sopra elencate devono essere sempre riportare in una citazione.

Il secondo problema ha a che fare col modo in cui le informazioni sopra elencate vengono scritte nel manoscritto, o nel saggio o nel volume pubblicato. Qui la latitudine della scelta è, in linea di massima, molto più ampia. Alcune corporazioni hanno regole assai precisamente definite, il mancato rispetto delle quali discrimina, anche ad una lettura affrettata, il dilettante dal professionista. Così accade, per esempio, per la corporazione dei giuristi italiani.

In altri casi vi è maggiore flessibilità, ed è questo il caso degli economisti.

Se il saggio, o il volume, è destinato alla pubblicazione, la regola aurea è di seguire le regole fissate dall'editore. Occorre tener presente che spesso le riviste hanno regole diverse, e che gli editori possono avere regole diverse da collana a collana. Alcuni editori, come per esempio in Italia Franco Angeli, non fissano regole di sorta: ed è per questo che essi devono essere considerati non editori, ma semplici stampatori, tipografi. Le case editrici autorevoli, come Einaudi o Boringhieri, hanno uno staff di redattori che controlla appunto che le regole date vengano rispettate.

Se il saggio, o il volume, non deve essere pubblicato (ed è questo il caso delle tesi di laurea o di dottorato), lo spazio di discrezionalità è molto più ampio. Ognuno può scegliere la convenzione che preferisce. L'importante è che venga scelta una convenzione autorevole, e che venga rigorosamente rispettata in tutte le citazioni. Eco riporta quattro citazioni autorevoli, ma ognuno può scegliersi quella che gli è più conveniente analizzando con attenzione il modo in cui vengono fatte le citazioni in riviste o in collane di prestigio. Ed il lettore avvertito capirà immediatamente, scorrendo una tesi o un saggio, se l'autore ha seguito regole che hanno qualche autorevolezza, o se ha proceduto senza guida. Per esempio una citazione in cui il titolo di un libro sia scritto tra virgolette, e tutto in lettere maiuscole, denuncerà a prima vista la non appartenenza alla comunità di ricerca alla quale l'autore vorrebbe appartenere.

14. Due modi frequenti, tra gli economisti, di scrivere le citazioni

Le citazioni solitamente usate dagli economisti, che hanno come riferimento gli usi del mondo anglosassone, sono due. Esse sono descritte nei punti che seguono. (Le uniche citazioni di cui si parla, qui di seguito, sono quelle più comuni e più facili: in particolare quelle da volumi scritti da uno o più autori citati nel frontespizio, e quelle da articoli pubblicati su riviste. Se si tratta di citare un volume di cui è responsabile un ente, per esempio la relazione annuale della Banca d'Italia o un documento del Ministero del Bilancio, le cose si fanno più complicate, e conviene chiedere aiuto ad un esperto. Un bibliotecario, di solito, sa esattamente come fare).

Un modo di citare un libro è questo: "Paci, Massimo, Mercato del lavoro e classi sociali in Italia, Bologna, Il Mulino, 1973.". Come si vede, la regola è:

cognome dell'autore, seguito da una virgola;

nome dell'autore, seguito da una virgola;

titolo del libro, scritto in corsivo o sottolineato, seguito da una virgola;

luogo di edizione, seguito da una virgola;

editore, seguito da una virgola;

anno di edizione, seguito da un punto, o non seguito da un punto (ma occorre fare sempre allo stesso modo).

Seguendo questo stile, un articolo si cita così: "Napoleoni, Claudio, "Capitalismo, tre questioni centrali", in Economia e politica industriale, settembre 1989, pp.3-10.". Come si vede, la regola è:

cognome dell'autore, seguito da una virgola;

nome dell'autore, seguito da una virgola;

titolo dell'articolo, tra virgolette, seguito da una virgola;

nome della rivista, in corsivo o sottolineato, seguito da una virgola;

mese ed anno di pubblicazione, seguiti da una virgola;

il numero delle pagine in cui è contenuto l'articolo, seguito - o non seguito - da un punto.

Un altro modo di citare un libro è questo: "Paci, Massimo, 1973, Mercato del lavoro e classi sociali in Italia, Bologna, Il Mulino.". La citazione di un articolo segue la stessa logica: "Napoleoni, Claudio, 1989, "Capitalismo, tre questioni centrali", in Economia e politica industriale, settembre 1989, pp.3-10." Come si vede, questo modo di citare è molto simile al precedente, salvo che la data di edizione va subito dopo il nome dell'autore.

Il primo stile di citazione viene usato nelle note a piè di pagina, nelle note raccolte alla fine del capitolo o del volume, e nella bibliografia. In questo caso le citazioni vengono richiamate da una nota, indicata con un numero, contenuta nel testo.

Nel secondo stile le citazioni vengono richiamate da una citazione abbreviata contenuta nel testo o in una nota. Questa citazione abbreviata si scrive tra parentesi ed ha la forma: "(Paci, 1973, p.xy)" o "(Napoleoni, 1989, p.xy)". In questo caso tutte le opere citate, descritte da una citazione completa, vengono elencate una sola volta alla fine del saggio o del volume.